事件始末:一副耳环引发的“蝴蝶效应”

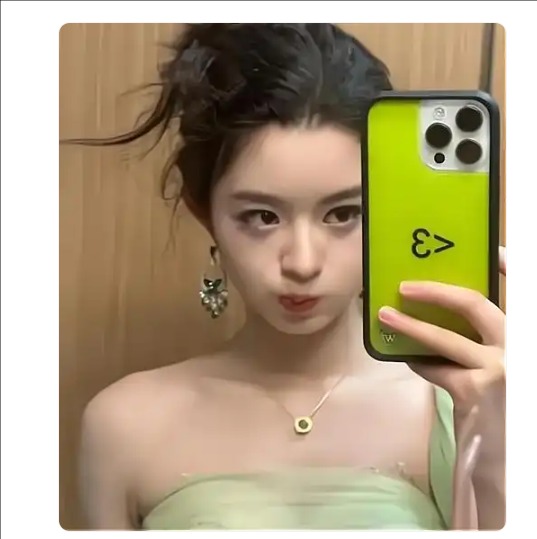

2025年5月11日,18岁演员黄杨钿甜在社交平台发布成人礼照片,佩戴的一对祖母绿钻石耳环被网友指认为奢侈品牌Graff经典系列,市场估值高达230万元。这一细节迅速点燃舆论,事件从娱乐八卦演变为全民参与的“破案现场” 。

争议焦点:

耳环真伪:网友对比Graff品牌设计,发现耳环与正品高度相似,但黄杨钿甜父亲杨伟坚称“非正品”,并称愿接受鉴定。

家庭财富合法性:杨伟曾任雅安市公务员,负责招商招标,后辞职经商成立多家公司。网友质疑其公务员期间是否涉足商业,并推算其家庭资产(如深圳别墅、母亲佩戴的翡翠手镯)远超正常收入水平510。

公权监督诉求:事件发酵后,公众要求纪检部门介入调查,关注点从耳环转向公职人员家庭财产透明度,甚至牵连其他明星家族(如虞书欣爷爷被曝涉15亿交易争议)。

这场风波中,社交媒体成为“显微镜”,网友化身“侦探”,从耳环火彩分析到公司股权变更,从超生疑云到家族关系,碎片化线索与谣言交织,形成一场全民参与的“舆论审判”。

仇富心理:是“正义追问”还是“心穷狂欢”?

事件背后,公众情绪呈现两极分化:

质疑派:认为“天价消费”需匹配合法收入,尤其涉及公职背景家庭时,更应严查是否存在权力寻租。网友列举江西周劼、“北极鲶鱼”等案例,强调“仇腐非仇富”。

理性派:指出奢侈品可能为品牌赞助或亲友馈赠,呼吁避免“未审先判”,保护当事人隐私权。法律界人士提醒,网络猜测不能替代司法调查。

仇富现象的社会根源:

贫富差距焦虑:经济高速发展下,部分人通过房产、资本迅速积累财富,而普通群体面临收入停滞,形成相对剥夺感。

财富原罪推定:公众对“暴富”故事天然警惕,尤其涉及政商关系时,易联想至贪污、特权等非法手段。

社交媒体的放大效应:明星、网红高调晒奢成为流量密码,刺激公众敏感神经。如全红婵因戴30万劳力士遭网暴,即便手表为他人所有,仍被贴上“炫富”标签。

社会反思:如何平衡监督与理性?

制度完善:

公职人员财产申报制度需覆盖配偶、子女经商行为,建立离职后的追溯机制。

明星团队应主动披露品牌合作,减少公众对“特权消费”的想象空间。

公众心态调整:

区分“仇富”与“求公”:质疑需基于证据,而非情绪化攻击。如刘进教授捐1亿元科研奖励反被质疑贪污,凸显理性缺失8。

学习富人思维:如周润发、李嘉诚等富豪低调生活,注重内在积累而非外在炫耀,提供另一种财富观参考26。

媒体责任:

避免为流量渲染“贫富对立”,需客观传递信息。如黄杨钿甜事件中,部分媒体过度解读“股权变更”,加剧公众焦虑。

结语:在追问中寻找社会共识

天价耳环事件如同一面棱镜,折射出公众对公平的渴望、对特权的警惕,也暴露了网络时代的认知撕裂。当我们在追问“230万耳环从何而来”时,实则是在叩问:

一个健康的社会,应如何定义“合法致富”的边界?

如何在监督权力与保护个人权益间找到平衡?

或许答案正如学者所言:“真正的富有,是内心与外界的平衡。” 当我们学会欣赏他人成功、严查不法行为时,社会才能在理性中迈向真正的公平。

相关文章